地方港混載サービス

プロジェクト発足の背景

~地方の港が生み出す新しい物流の未来~

かつて、日本の地方港には国際物流の拠点としての機能がなく、地元で生まれた小口貨物(*LCLと呼びます)は、主要港まで長い道のりをトラックで運ばれるしかありませんでした。地元に港があっても、それはただの通過点に過ぎなかったのです。

しかし、地方港に新たな可能性を生み出す取り組みが、2004年にセイノーロジックスの手で始まりました。

「小口貨物でも、地元の港から世界へつなぎたい。」そんな切実な声が、地方港の物流の地図を書き換えるきっかけとなりました。

セイノーロジックスは地方の可能性を信じ、地域の生産者たちの夢を現実に変える混載インフラを構築し、新しい物流の扉を開きました。

*LCLとは:Less than Container Loadの略で、コンテナ1本に満たない小口貨物のことを指します。

誰もやっていないから、やってみよう

サービスを実現するにあたり、まずは全国各地の地方港を巡り、地元企業の声をヒアリングしました。

全世界に対応した地方混載サービスは当時まだなく、中国や韓国など一部の国向けの混載を扱う地元企業からも「実現できるの?」と、懐疑的なお声もいただくこともありました。

混載サービスはひとつのコンテナを複数の荷主がシェアすることで、FCLよりも費用を安くできますが、コンテナを埋めるだけの荷物がなければ実現できません。

地元に精通した企業であっても、一社で呼びかける荷主数には限りがあって、実現が難しかったのだと思います。それでも私たちは「誰もやっていないからこそ、やってみよう」と、何度も現地を訪れました。

地元企業と協力して、地方港から世界へ

さまざまな企業に声をかけ続け、そのなかで「面白いことをやっているね」と興味をもって聞いてくださることも。新潟港で最初のサービスを開始したのは、新潟港を拠点とする海運貨物取扱業者様にご協力いただいたことがきっかけです。現地に精通する港湾倉庫会社さんと一緒に地元の貿易企業を歩き回って貨物を集める営業活動をして、一度にコンテナ5本分もの荷物をお預かりしたこともあります。

当時、このサービスを開始するにあたって地元の業者様には懸念事項が二つありました。一つは集荷できる貨物量、もうひとつは釜山で接続した後のトレース情報の正確性でした。「1CBMでもコンテナを仕立てよう。」「釜山経由の接続船も、弊社が責任をもって案内する。」それが、ただの言葉ではない、協力企業の不安を取り除くための我々の覚悟の表明でした。

富山県では、協力会社の担当者さんとジェトロ富山のオフィスへ赴き、一社でも多くのお客様にサービスを知っていただこうと、一緒に電話営業をしました。福井県でも、地元自治体主催のポートセミナーでスピーチもさせていただき、県庁や地元港湾協会とのつながりもできました。自分たちだけが奔走するのではなく地元企業と協働して、みんなで地元の港を盛り上げる一体感が、この仕事の面白さです。

2024年問題を超えて、グリーンインフラの推進へ

それまでの地方港ではFCL(コンテナ単位で荷物をお預かりする)サービスが主流で、小口貨物は主要港で混載サービスを利用するのが通常でした。地方港混載サービスなら、遠くの主要港まで行かなくても、地元の港から混載できる。秋田港で地方港混載サービスを開始した際は、記者が大勢詰めかけて、地元の期待を肌で感じました。

地方港を活用することは、地元に工場や倉庫を構える企業だけのメリットではなく、運送業の2024年問題にも貢献できるソリューションです。全国各地から荷物が集まる主要港はいつも混雑していて、搬入の順番待ちで長時間待機するのが当たり前です。2024年問題で指摘されている「トラック運転手の拘束時間」も、この待機時間で浪費してしまいます。少子化の影響で、トラック運転手の不足はこれからさらに深刻になります。地方港から輸送できる荷物は地方港混載サービスを利用して、どうしても主要港や主要都市に運ぶ必要がある荷物はトラック等の陸上輸送を利用する。選択肢が増えることで、限られたリソースを有効活用することが今後求められるでしょう。

地方港に混載という選択肢が増えたことで、国が主導するグリーンインフラの取り組み、国土交通グリーンチャレンジにおける物流のカーボンニュートラルにも貢献しています。

一部の地方自治体では地方港を活用したコンテナ費用助成金制度があり、持続可能な物流へとシフトしています。これから本格的にカーボンニュートラルに取り組むという企業にも、ご利用を検討していただきたいですね。

全国各地の想いをつなぐ

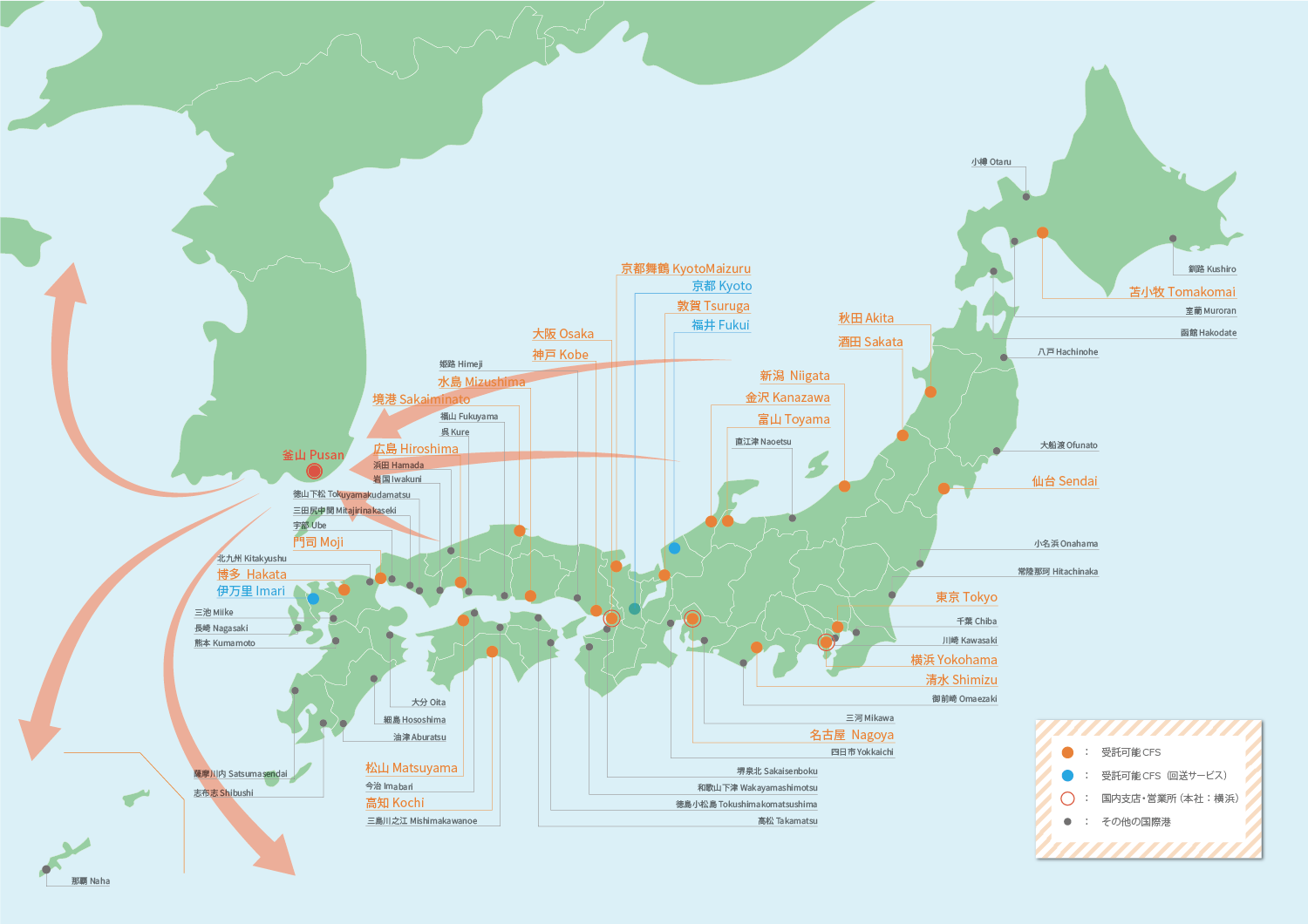

2004年から提供開始した地方港混載サービスで、全国各地とのつながりが一層強くなりました。

2011年に発生した東日本大震災では津波による被害も甚大でしたが、港湾関係者の多大な尽力によって、同年7月には主要部分を復旧しました。仙台港が早期に機能回復することで、燃料や食料など緊急支援物資から復興資材の搬入拠点として活躍し、東北地方の復興を加速させました。私たちも当時は仙台港のバックアップをさせていただきながら、地方港の重要性を改めて感じました。

業務だけではなく、地方港混載サービスで現地企業と連携する仲間として、私たちから救援物資や寄せ書きを届けたことも、強く記憶に残っています。有事に協力する経験を通じて、全国各地の企業との結びつきが強くなっていくように感じます。つながりから新しい仕事が生まれたり、サービスを強化したり、これからも全国、世界とつながりを強めていきたいですね。

海なし県に海をつくろう

全国の地方港を活性化させるだけでなく、海のない内陸の府県とのつながりも強化しています。

これまでも京都の内陸デポ(港から離れた内陸で一旦貨物を集約するサービス)を提供していましたが、同じく海のない群馬県の太田市でもサービスを開始しました。群馬から海上輸送する際は京都や横浜方面にトラックを走らせることになりますが、現地の各企業がそれぞれ輸送するよりも、私たちが内陸デポでお預かりして、まとめて輸送したほうが、燃料費やCO2削減が期待できます。

これからも地方港拠点を増やしていきますが、海のない内陸からも、海上輸送にアクセスしやすいインフラを増やしていく予定です。

地域活性化は人口の都市集中・地方過疎化への対策だけでなく、少子高齢化による地域経済衰退の予防、地域社会のつながりの強化、自然災害に対するリスク分散の面においても、効果を期待されています。

地方港混載サービス開始から20年。私たちはこれまで培った全国各地とのつながりを深め、地域主導の自律分散・協調型社会を築く一端を担う使命感をもって、これからも地域の企業と共に成長を続けてまいります。

→ 地方港混載輸送サービス『Local to World』の詳細はこちら